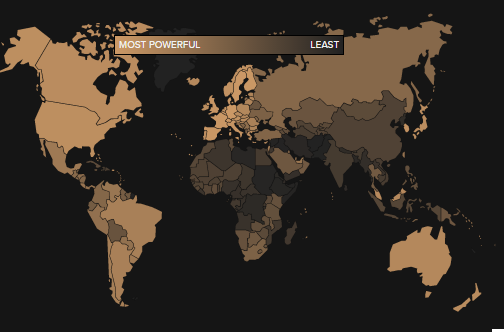

各国のパスポートの「便利さ」を毎年分析し、ランキングにしているPassport Indexによる世界地図。これは2016年のランキングの結果。Most powerful(明るい茶色)はパスポートがより「便利」な国で、least(黒)は「不便」な国。欧米、日本、ANZ、南米は、パスポートが「便利」である傾向が強く、一方のアフリカやシルクロード諸国(←私が地球上で特に好きな場所)は苦戦している傾向にあるのがよーくわかります。(Passport Index, 2016)

私がつい最近まで働いていた会社は、世界中から社員が集まったグローバル戦略コンサルティング・ファームである。私が所属していたダカール事務所は、当然、セネガル人のパートナーによって経営されており、セネガルや他の西アフリカ出身者が、社員の大多数を占めていた(他国との二重国籍含む)。この会社での日々の出来事や仕事で学んだこと、出会った人たちについてはあまりにも内容が濃すぎるため、何回かに分けてブログに書き留めておきたい。今日書きたいのは、この会社での業務を通して改めて考えさせられた、アフリカ諸国をはじめとする、所謂「不便なパスポート」を持った人たちの苦労についてである。このテーマはどんなに短くしようとしても長くなってしまうので、①「不便なパスポート」を持って世界に出ることが何を意味しているのか、②アフリカのパスポートを持つ人がほかのアフリカ諸国に行くときの苦労、の2回に分けて綴っていきたいと思う。まずは、「不便なパスポート」を持って世界に出ることが何を意味しているのか、から。

「不便なパスポート」を持って世界で戦うとはどういうことなのか?

コンサルタントは、仕事上、かなり移動が激しい生活を送る。ペーペーの私(ダカールベース)でさえ、「明後日から3週間、ウガンダに行ってくれる?」というメールを突然もらったり、1週間前にモザンビークから帰ってきたばかりなのに、突然電話で「来週の月曜日にクライアントとキックオフミーティングをするから、それまでにナイロビに来て」と言われたりしたものである。(余談になるけど、このナイロビ出張は、結局3か月半にも渡るものとなった。その間にバカンスも取ったので、ガーナやコートジボワール、エチオピア、コンゴ民主共和国、ルワンダも渡航先リストに加わったよん 笑)。私はこういう「来月自分がどこにいるか分からない」ワクワク感は大好きだし、仕事は忙しかったけど、こういう旅先での毎日をめちゃくちゃ楽しんでいた。それが、マネージャーやパートナー級ともなると、本拠地にいる日数よりも飛び回っている日数の方が長くなる場合がほとんどになる。仲良くしていたとあるマネージャーの「今後4週間の予定」を聞こうものなら、毎回目が回りそうになったし(←半日のプレゼンテーションのために移動に3日かけるとかザラっす。ええ)、尊敬していたとあるパートナーに関しては、産後4か月で国外出張に出かけたりもしていた。

こういう仕事をしていると、「xx日後に○○国に行かなければならない」という状況になったとき、「自分は○○国に簡単に入れるかどうか?」という問題はかなり重要になってくる。先進国の所謂「便利なパスポート」を持った人にとってはその苦労はあまり起こらないが、「不便なパスポート」を持っていようものなら大変だ。前述したように、私が勤めていた会社には、アフリカの色んな国から来た人がたくさん働いていた。そのため、ビザ取得にまつわる彼らの苦労を身近で見ていた私は、彼らのフラストレーションや憤りを同じプロジェクトチームのメンバーとして共有する一方、実際にはこうした問題は私の「便利なパスポート」ではほぼ起こらないため、なんだか申し訳ないような、気まずいような、そんなヘンテコリンな気分をしばしば味わった。これを読んでいる方の中にも、「日本に友達を呼ぼうとしたけど、ビザが下りなくて・・・」という苦労をされた方もいるのではないだろうか。

一度、私の直属の上司が、数週間後にヨルダンに飛ばなければならないかも知れないという状況になったことがある。彼女は文字通りのジェット・セッター。「不便なパスポート」を持っているから、ヨルダンのビザ取得の際にはちょっとはゴタゴタするかも知れないけど、アメリカやシェンゲンの長期ビザも持っている人だし、まぁ大丈夫でしょう~とタカをくくっていた。その結果、見事に玉砕した。ヨルダンと言えば、日本のパスポートを持った人ならビザなしで3か月も滞在できる、そんなオープンかつ便利な国なはずなんだけど・・・。その時は、結局、ヨルダンで入りかけていたミーティング自体がなくなったので、ビザが取れなくても結果オーライとなったが、これが自分のビジネスの今後を左右するという大切なミーティングだったら・・・・と考えると恐ろしい。「不便なパスポート」を持っているだけで、自由に移動ができず、結果として得られるはずのビジネスチャンスが得られないこともあるのだなと実感させられた瞬間だった。

別の同僚(やはり、「不便なパスポート」ホルダー)が仕事でアメリカに行ったときも大変だったようだ。彼にとってはアフリカの外に出る初めての経験だったためなのか何なのか、真相はさておき。どうやら、このビザ取得にはかなり時間がかかったようだ。もちろん、アメリカ様ともなるとビザを取るのが大変なのは最初からわかっていたので、そのことも念頭に入れて入念な準備が行われたみたいだけど、「それにしても長すぎだろう」というのが、アメリカ人の同僚含む、みんなの意見だった。ちなみに、私も仕事でアメリカに行ったが、出張が決まってから1週間しないうちに飛ぶことができた。だからこそ余計にやるせなく感じるのは、「便利なパスポート」を持った人と「不便なパスポート」を持った人では、同じように世界を舞台に何をしようとしても、やはりスピードに差が出てきてしまうということだ。特に今日の世界では、僅かなスピードの差が勝敗を分ける。これが、本人の才能や能力に関係のない、「国籍」というもので決まってしまっているところが本当に悔しい。

尚、この他にも会社の元同僚のビザにまつわる苦労話はたくあんあるのだが、あまりに長くなりすぎるので、割愛する。「出張自体をあきらめざるを得なかった」とか、そんなのも時々あったよ。本当は、みんなの無念を晴らすためにも(?)、きちんと一つ一つの事例を紹介したいところなのだが。

ケニア人バックパッカーの考察

ビザの取りにくさは、単に「実務面で面倒くさい」というだけのものでは済まされない。この問題は、もっと奥深いところに本質がある。その話をするために、特に仲が良い元同僚の一人である、シクというケニア人女性について少し書きたい。

本題に入る前に、まず、シクがどういう素晴らしい人物であるかを皆さんにご紹介したい。私がネットを駆使して学んだ最近の日本語に、バリキャリ女子という言葉があるけど(←この言葉も超違和感あるけど、それはさておき 笑)、彼女はそのバリキャリの中のバリキャリである。彼女は、早くにお父さんを亡くし、お母さんに励まされながら勉強に励み、高校時代にケニアの全国統一試験で1位を取った。その後、色々苦労をしたのちにMITに合入学し、卒業後は周囲の期待を見事に裏切ってケニアに戻り(←アメリカで教育を受けたらアメリカで就職するのが当たり前とされているため)、私の元職場であるコンサルティング会社に就職した。英語、スワヒリ語、キクユ語をはじめ、ドイツ語もフランス語もできる。そして、何といってもユニークなのは、作家として活動もしている点である。クソ忙しいコンサルタントの仕事をしながら、一体どうやって本を書き上げたのか。本当にアッパレだ。(ついでに言うと、こうした「キラキラ☆バリキャリ女子」的な経歴よりも深いところに、彼女の本当の魅力はある。私はシクから大切なことをたくさん学んだのだが、それを書きだすとまた話が脱線するので、是非この話も次の機会に。)

そんなシクと私が仲良くなったきっかけの一つに、「大の大の大の旅行好き」という共通点がある。そう、彼女は、筋金入りのバックパッカーでもあるのだ。一度、仕事で本当に身も心も疲れていた時、彼女は半年ほど休職し、かねてからの夢だった南米旅行へと出かけた。出かける前に一緒にナイロビのバーで飲んだ時に、相当やつれた顔をしていたけど、「だって一回しか人間は生きられないから、やりたいことやらないとね」と言っていたのが今でも強烈な印象として残っている。(ちなみに彼女は、今年の春に日本にも遊びに来てくれたよ。来日2日目にシクが言っていた、「まぁこの国のオレンジジュースったら、木から採ってきたオレンジがストローから口にそのまま入ってくるようなものね!」という言葉がこれまた印象に残っているんだな。作家だし、言葉のセンスがやっぱりいいね。)

アフリカ、北米、南米、ヨーロッパ、アジアと、世界の様々な国を渡り歩いた彼女だけど、行きたくても行けなかった国や、計画して準備もしたけど実現できなかった旅も多々ある。そしてその原因は、もちろんビザだ。たとえ銀行口座に貯金があっても、たとえアメリカの超名門大学を出ていても、たとえアフリカの色んな国で本を出版している作家であっても、どんなにたくさんの言語が話せても、どんなにたくさんの国を訪れたことがあっても、国籍がケニアというだけで、自由に旅行もできないことがしばしばあるのだ。これは、本人にとっては本当に屈辱的であろう。この点について、彼女は、執筆した記事の中でこのように述べている。

ケイン賞(アフリカ出身の作家が英語で執筆する優秀な短編小説に毎年贈られる、とても栄誉ある賞)の最終候補者であるナイジェリア人の作家、エルナサン・ジョンは、この問題について、非常に的を得たことを最近ツイートした。「いいアフリカ人旅行者とは、祖国に戻る人のことである。ヨーロッパやアメリカをすぐに離れる人。大使館はこういう人を好む。いいアフリカ人とは、移動をしない人のことだ」

(中略)

どうして私が毎回(かつて勉強していたアメリカに)戻ろうとする度に、あなた達は私がきちんと出国するかどうかを疑うのだろうか?あなたたちの国に長期間滞在する意図がないっていう表明は、まだちゃんとできてなかったのだろうか?そして、もしも私が長期的に滞在したらどうなるというのだ?どこか外国に暮らしてみたいっていう気持ちを抱くだけで、私は犯人になってしまうのだろうか?それとも、私の泥んこの足が、あなたたちの白いソファーを汚すとでも思ってるのだろうか?そうだとしたら、ドアの前でその汚れを落とすことにしよう。

(中略)

ブエノスアイレスにいたとき、旅先で知り合った素晴らしいドイツ人、イギリス人、オーストラリア人の友人達が、ウルグアイのモンテヴィデオという場所に日帰りで行こうと誘ってきた。ブエノスアイレスから、わずかボートで4時間の場所だ。でも、私はみんなと一緒には行けないと言った。

「どうして?ウルグアイに行くのにビザが必要なの?国境で取れないのかい?」

「取れないの。時々、アフリカ出身の人は、天国に行くためにもビザが必要なんじゃないかって思うわ」

彼らの同情する眼差しを受けながら、とてもみじめな気分になった。仮に、貧しい人が農村から大都会にやって来る状況であるとしよう。私はその中で、都会に暮らす親戚の大きな家に、ただいさせてもらえるだけでもありがたいと思わなくてはいけない惨めな役を演じているのだ。一方、都市部に住む親戚が代わりに私の村に来るときには、私たち村人は、ヤギを1頭つぶして伝統舞踊なんかを踊ってみせるのだ。彼らは、村にずっといることもできる。なぜなら、私たちはこうした客人を迎えることに対して謙虚だし、それを名誉とみなしているからだ。

私は今まで、パスポートによる特権を持ったことがない。あなたの国に思い付きで引っ越すことや、駐在員として暮らすことなんて、想像すらしたことない。外国に行くときの飛行機の中で、着陸した後どうやって入国するかが完璧にわかるような状況なんて、考えたことがない。あなたが私の国での労働許可をもらうのがどれだけ難しいか嘆いていても(注:ケニアの労働許可は取るのが難しいことで有名)、悪いけど同情することはできない。ほとんどの空港で、ケニアのパスポートを取り出すだけではなんだか足りないような気分になる。ビザがあっても、安全とは言えない。ビザは、あなたの国に入れるという保証にはならないからだ。

(中略)

時々、他のアフリカ出身者に遭遇することもある。分かりやすい緑色のパスポートを持った、私の同志のナイジェリア人。コンゴのパスポート。変わったところでは、ソマリアのパスポートの1つや2つを見ることもある。パスポートがない代わりに、亡命申請の書類などを持った人も見ることもある。パスポートを持つことがでる幸運を思い出させる瞬間だ。そしてみんな、互いにお馴染みの目配せをするのだ。「ガンバッテ!」と。他によくあるのは、コテコテの「ナイジャ」訛りで話しながら、イギリスのパスポートを取り出すナイジェリア人だ。あの手の人を見ると、一瞬、嫉妬の炎が燃えるものだ。まだイギリスが出生地主義をとっていた頃、母親がイギリス国内で出産してくれた、ラッキーなヤツなんだな、と。

(中略)

オバマ大統領は国連総会で、「グローバルな統合に向けた既存の取組には、軌道修正が必要だ。統合の利益がもっと広範囲にわたって共有されるように、私たちは協力する必要がある」と呼びかけた。でも、私は思う。「この統合って、一方的なものではなかろうか。スーパーパワーのための統合。豊かな国のための労働の移動の自由。その他の私たち、つまり『貧しい親戚』は、現状を受け入れるしかないの?」と。

私はそんなのは嫌。

問題は、私が世界を見てしまったこと。そして今、私はこの世界に対する権利を、他のみんなと同じように持っていると感じていること。でも、数々の小さな不公平が、「元の場所に戻りなさい。彼らの境界線を越えようとするのはやめなさい」と私に囁き続ける。世界を見た私たちは、尊厳をもって、その世界に完全に入れてもらいたいのである。

シクの記事にも少し出てきた内容と絡めて。こちらは、同じくPassport Indexによる、「歓迎ランキング」。この指標は、それぞれの国がa) ビザなし入国を許可している国籍数; b) 到着時のビザ発給の対象としている国籍数; c) オンラインでビザの申請の対象としている国籍数の、3種類のデータをもとに出されているみたい。Most welcoming(明るい茶色)はこの「歓迎レベル」が高い国で、Least(黒)は低い国。なるほど。ケニアは、「不便なパスポート」国家ですが、「歓迎ランキング」では世界12位と、頑張っています。(でもこのデータ、オンラインでビザの申請ができる対象となっている国籍数が入っている時点で、あまり参考にはならないなってぶっちゃけ思った。例えば私は数か月前にギニアビサウ(「歓迎ランキング世界1位」)に遊びに行ったけど、オンラインでのビザ申請サイトがそもそも機能してなかったから、結局大使館に行ってビザを申請する羽目になったもんね。また、正式にはオンラインでビザの申請ができても、やはり「不便なパスポート」を持った人は、申請してもそのまま放置されて結局ビザが取れないなんてことはよくあるので。) (Passport Index, 2016)

「世界を見たい」という好奇心が、自分の国籍に邪魔されるというジレンマ

日本をはじめ、「便利なパスポート」を持った国々の中では、「若者よ、旅に出よ」「留学経験は一生の宝物」なんてよく宣伝している。確かに、自分や自分の周りの人の今までの経験を振り返ると、それは本当に核心をついているススメだと思う。「便利なパスポート」さえ持っていれば、あとは本人の計画性とやる気次第で、これらは実現が可能なのだから、こんなにおいしい話はない。

シクは、「世界を自分の目で見たい、世界を自分の肌で感じたい」という好奇心が人一倍強い人だ。また、その好奇心を満たすための手段を得るために、ものすごい努力を重ねてきた。でも、持っているのはケニアのパスポート。それだけで、「自由に世界を見る」ことに限界が生じてしまう。よく彼女は冗談で、「私が『便利なパスポート』を持ってなくてよかったわ」と言う。「『便利なパスポート』を持っていたら、全ての国にあまりにも簡単に渡航できてしまうでしょ?そんなことになったら今頃、私は旅行のしすぎて、借金まみれになっていただろうから。わはははは」と。返事として私は、「コンサルタントが、財務計画の構築と実行に失敗なんてしたら、大変だよ。『こんなヤツに自分たちの財務分析なんか任せてられない』ってクライアントが逃げちゃうよ。わはははは」と返したような気がするけど、心境は本当に複雑だった。彼女もそれは同じだったろう。

シクと同じで「世界を自分の目で見たい、世界を自分の肌で感じたい」という好奇心が人一倍強い私は、この好奇心が単なる趣味の域を超え、自分のアイデンティティーの一部となっていることを日々実感している。私は大学でアイデンティティーのゼミを取ったくらい、アイデンティティーのテーマについて考えるのが好きなのだが、アイデンティティーとはサラダバーのようなものだと考えている。一つの皿に、いくつも種類のサラダが入っており、サラダの種類によって量も違う。アボガドサラダの一面をもつ一方で、量は少ないけれど、大根サラダの一面を持つこともある。私という皿にとって、「世界を見たいという強い好奇心を持っている自分」は、「日本で育った自分」、「女性である自分」、「働く自分」などと同じくらい、量の多い大切なサラダなのだ。だからこそ、こういった重要なサラダが、周囲から尊厳をもって扱われることはとても重要だし、逆に尊厳をもって扱われなかったらとても屈辱的な思いをするだろう。ましてやシクのように、「ケニア人である自分」というサラダが相手にイチャモンを与える原因となり、その結果、もう一つの大切なサラダである「好奇心を持つ自分」が脅かされる・・・そんな皮肉な状況は・・・・ちーん。

幸い、私は今までこの類の悔しい思いはしたことがないけど、だからと言ってこれは自分には関係のないと割り切れる問題でもないので、何ができるか考えていかなきゃなって思うのだ。何故なら、私たちの世界は、様々な場所から来た様々なバックグラウンドを持った人が、新しい土地やそこにいる人と化学反応を起こすことで、さらに豊かに、さらに深くなっていくと私は信じているからだ。モノやアイディア、お金が動くだけではない。理想主義者に聞こえるかもしれないけど、人と人が出会うことは、その人のコミュニティー同士がより強い関係を築く起爆剤になる。また、今はお高く留まっているお金持ち諸国への入国をしぶられている、「不便なパスポート」諸国が、50年後には世界を旋風している可能性は十分にあり得るのだ。そうなったときに、「50年前に、私はあなたたちの国に行って、こんないい人に出会ってこんな親切を受けました。その時以来、あなたたちの国は、私にとって特別な存在です。これからも是非仲良くしましょう」と言われた方が、「50年前に、私はあなたたちの国に行きたかったけれど、入国すらできませんでした。侮辱された気分になりました。だから、あなたたちの国の人はもう私の国には来てほしくないです」と言われるより、気持ちもいいし双方の繁栄につながるような気もするんだけど。実際に、人の移動がいかに経済や社会にいい影響を与えているのかを示した調査やスタディもたくさんあることだしね。

余談になるが、私には、アレッポ出身のM君という友人がいる。アレッポがめちゃめちゃになってしまったので、3年ほど前からトルコで長期滞在外国人として暮らしているM君は、元々は「不便なパスポート」を持ちながらも、世界を見たいという好奇心でいっぱいの、どこにでもいる男の子だった。少なくとも、私たちが出会った頃はそうだった。シリアがまだ平和だった頃の話で、「シリアにアラビア語を勉強しに行ってみたいなぁ」「おおいつでもおいでよ!僕も日本語を勉強してるんだ」「じゃあ日本にも遊びに来てね!」「うん、インシャッラー」なんていう呑気な話をしていたのをよく思い出す。去年、イスタンブールに行く機会があったので、久しぶりにM君と再会した。なぜここでM君の話を出したかというと、彼の場合、戦争前も戦争勃発後も、Ⓐ「不便なパスポート」を持っていること、Ⓑ そのために外国のビザ取得がやっかいであることの2点には何の変化もないのだが、旅をする(というかしなければならない)目的が大きく変わったことが、シクや私の元同僚たちのケースとは大きく異なるからである。M君のケースについて、そして、このイスタンブールでの再会時に色々考えさせられたことについても、また、後でブログにでも書きながら、整理したいなと考えている。

はい。長くなりました。もうそろそろ出かけないといけないので、今日はこの辺で。

また時間ができたら、次回は「アフリカのパスポートを持つ人がほかのアフリカ諸国に行くときの苦労」について書きたいなって思います。よい週末を~。